大家好,我是胡一刀,老胡股票配资中心行情,关注海外市场,专注研究全球优质资产,如果您想跟着老胡一起打开国际视野,寻找全球机会,加入老胡的私密群。

关注老胡,开启国际视野,寻找全球机会

这两年,大环境不好,大家都在讨论一件事,就是出海。

2023年,中国社会消费品零售总额同比仅增长2.7%,城镇居民人均可支配收入增速创近年新低;到了2024年,这个数据更加难看。与此同时,A股市场长期受制于流动性不足,资本市场对消费的拉动作用也在持续弱化。

在传统行业薪资停滞、新兴领域竞争白热化的背景下,这两年市场最热门的主题莫过于出海,出海正在成为企业和个人突破增长瓶颈的关键路径。

就像日本在“失去的三十年”中通过全球化布局实现产业升级,中国企业与个人在这一轮全球大洗盘中如果也能抓住趋势,将来在全球市场中肯定也会有新的增长极,这对个人和企业其实也是一样的。

上世纪90年代,日本经济泡沫破裂后,企业通过海外投资对冲内需萎缩,是当时日本面对经济下行做得最正确的事情。

企业端,优衣库以“Heattech”专利面料和全球化供应链整合,海外收入占比超50%,如今优衣库已经成为全世界很有性价比的伟大消费类企业。

除了优衣库,还有佳能这样的企业,通过技术转型切入医疗影像领域,海外营收占比达78.2%。

正当大家都在讨论日本企业的时候,中国的很多企业这几年其实也在大力寻求出海的机会。

比如海尔通过“三步走”战略(本土化建厂→研发本地化→品牌高端化),海外收入占比超50%。

此外还有像海信与阿尔及利亚共建非洲最大家电产业园,年产能200万台空调,80%用于出口。

中国企业出海,这几年其实已经非常明显了。

比如新能源的突围,宁德时代、隆基绿能等企业通过技术输出,在欧美、东南亚市场占据主导地位。

2023年,中国光伏产品出口额同比增长38%,2024年这一数据继续保持高增长。

除了制造业,这两年文化IP出海也十分丰富,比如TikTok目前在全球用户超10亿,中国短剧《隐秘的角落》等推动文化反向输出,带动海外旅游消费热潮,以及最近热火的《哪吒2》股票配资中心行情,都在寻求出海,创造更多的营收。

当然出海的不止企业,个人出海的机会也在不断增加。

很多人说国内找工作太难,太卷了,那就走出去,到国外,其实机会很多,而且薪水不差。

这几年,个人出海已经从“劳务输出”到“技能全球化”,甚至家庭的层面来讲,已经呈现出全球投资的局面。

我们先说说出海的职业机会,出海的话最大的好处自然就是高薪。比如海外对AI工程师、新能源技术人才的需求,薪资比国内一般要高30%-40%。底层劳动人民其实也一样,很多打工人不想在国内卷,哪怕送个外卖,也去澳洲这样的地方。

或者做木工之类的,去澳洲,去新西兰的就很多中国的底层打工人。

当然有的内容创作博主也在寻找出海机会,他们通过TikTok,在海外站发布内容,获得更多的关注和流量,从而赚更多的钱。比如TikTok上“张哥洗车”“糖哥棉花糖”等素人账号,复用国内内容即获千万级播放,显然,海外用户对“陌生感”内容付费意愿很强烈。

但之所以大家有这么好的机会,关键还是在政策支持,我们目前已经从“引进来”迈向“走出去”。

数据显示,中国对外劳务合作派出人员2024年达40.9万人。

这么多的人口出去,自然是因为海外市场的确有不错的收获,否则谁愿意远走他乡呢?

走出去,当然是更多中产和有钱人的最好选择。

比如这几年,有的老板把工厂建到成本更低的越南,泰国等。比如有很多朋友做投资,以前在国内投资房地产的人,这几年从国内走出去,投资海外房产。

这是不是一种好的选择?当然是,过去几年,国内楼市持续低迷,很多人走出去,很多资金去到了更“聪明”的地方,不但控制了国内下行周期的回撤,还把握住了海外上涨的机会。

过去两年,我一直在调研海外市场,有一个惊奇的发现,那就是,很多“看不懂”的人,反而赚到了钱。而很多自以为很懂的人,投资反而亏了钱。

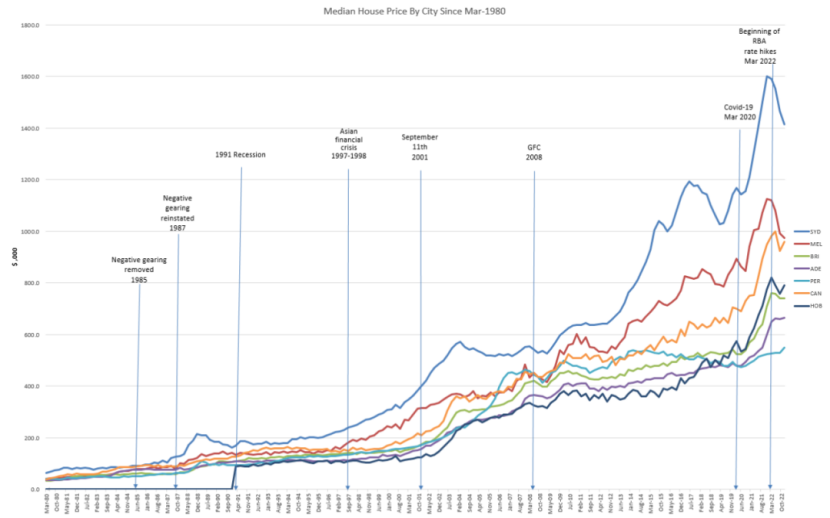

拿房地产来说,以澳洲为例,在一些房价增速最快的热门城区,房产价值每年平均上涨超过 15%。十年前,拜伦湾一套普通房子的价格接近 85 万澳元,而如今同一房产的价值约为 350 万澳元,年均增长率达 15.2%。

很多人这时候就怀疑了,拿过去几年的数据,肯定不能做回撤,那么我拿澳洲过去42年的数据对比怎么样?

在过去的42年中,墨尔本房价的年平均增长率最高,为8.26%。

悉尼增长排第二,平均每年房价增长7.98%,稍微领先于堪培拉的7.9%增长。

布里斯班房价的平均年增长为7.51%。

很多地方,过去几年的涨幅更大。

只看澳洲可能没感觉,看日本,不是说失去的30年吗?

其实并不是,这是一个天大的误会,从经济的层面,日本并没有失去30年,而是好好的度过了30年。出海跑马圈地,发达国家的地位一直就没变过,这些,怎么能说这样的一个国家失去了30年呢?

日本的楼市、股市在去年都创了新高。

那我们呢?还真不一定,我们的供给实在过剩了,物以稀为贵,过去高速发展的30年,我们的最便宜的就是人工成本,所以我们大量建造房屋,导致今天大面积的过剩,所以我们大部分城市的房价,短期几年还是非常难的。

既然如此,目光就应该看向海外,去发现更广阔的天地。

从日本“失去的三十年”到中国当下的转型阵痛,历史反复证明:全球化是应对经济周期的最佳方法。

企业需要从“代工出海”转向“品牌出海”,我们个人也需从“劳务输出”升级为“技能输出”,从拿进来到走出去,这才是终极答案。

最后,如果你想了解海外投资、海外市场,海外资本风云,都可以下方扫码,领取一份超详细海外版资料,了解越多,知道越多,才有更大的视野,下方扫码添加成竹管家-艾克,可领取资料包。

关注老胡,开启国际视野,寻找全球机会

源顺网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。